撰文 | SHARON BEGLEY

翻译 | 王承志

校译 | 陈晓雪 陶梦萦

豉汁蒸凤爪端上桌后,一个小女孩顽皮地用筷子哒哒地敲打着餐桌。一位穿着Polo衫和牛仔裤的男士,正在和自己的小女儿、妻子和母亲享用着广式点心。在波士顿唐人街这个喧闹的餐厅,没人会多瞄一眼这位男青年。

没人能猜到,34岁的张锋会是这一代人中公认的最具转化能力的生物学家,在不久的将来可能会在两个领域角逐诺贝尔奖;或者说,他的发现可能最终能治疗一些对人类健康最具威胁性的疾病,从自闭症、精神分裂到癌症和失明等病症。或者说,他开发的一种遗传学工具可能将人类带入定制婴儿的乌托邦时代,引起世界轰动。

在那一刻,张锋只是一个年轻的父亲、丈夫和儿子,吃力地向家人和记者解释他为什么常常凌晨1点、2点甚至3点才从实验室回家。

这是很重要的工作,他告诉记者。他邀请记者一起吃早午餐。他说他享受在其中,他希望能完成他的工作,这样能对得起导师对他的投资,他......

“秋叶”,他的母亲周淑君(音)插嘴说。

11岁时,张锋随母亲离开中国来到美国爱荷华州得梅因市(Des Moines)定居。几年之后,张锋读了高中,在一个研究基因治疗的实验室实习,常常回家很晚,母亲常常需要在车子里等好几个小时。一个秋天的傍晚,夜幕逐渐降临,驱车回家的途中,他们看到落叶纷扬飘零的一幕。母子俩感到震惊,叶子居然在短短几个月的时间内就会死去或处于垂死的边缘。他们聊到一个人的时间是多么有限,母亲回忆道,一个生命是多么容易就了无痕迹地从这个世界消失。“尽我所能,有所作为,对我来说似乎很重要”,张锋说。

对科学界的任何人而言,他都已经做到了。

今年夏天,STAT开始持续关注张锋,跟随他参加听众多到水泄不通的讲座,采访他的导师和实验室成员,并与他进行数小时的交谈,深入了解他生活中很多不为公众所知的细节。(在这几个月的接触中,)张锋的形象逐渐变得清晰起来:他是一位眼光犀利却很温和的科学家,一个拥有雄心壮志的移民者,在这块接纳他的土地上希望攀登最高峰的奋斗者,以及对自己所在领域发展缓慢而急不可耐的研究者。

同事注意到张锋在很多方面都有很强的能力,例如,他能提早发现哪些是有前景的想法,煽动实验室低年级的成员发挥创造力,有些课题似乎会很快取得成功,却只是一些常规的进展,张锋会抵制住这些课题的诱惑,而去选择做有风险的课题。每当实验室成员提出一个方案,张锋会问道:这是个“小把戏”,看似聪明但却无关紧要,还是一个真正的创新?

在遗传学和神经科学领域,张锋对两种革命性技术的发展做出了重要贡献。当他还是研究生时,他是光遗传学研究团队里的关键成员之一。这一团队开发出了利用光激活大脑神经元的技术,使科学家搞清哪些神经回路控制了哪些行为,并寻找到精神分裂症和双相情感障碍等精神疾病产生的根源。仅仅几年之后,张锋做出了另一项让他跻身于世界顶尖生物学家的工作:如何快速、简便且有效地编辑植物和动物、包括人类在内的的基因组。

一些实验室已经使用这一工具,用于改造人的免疫细胞从而使其不被艾滋病毒感染;治疗老鼠的肌肉萎缩症、白内障和遗传性肝脏疾病;提高水稻,西红柿,柑橘,烟草和小麦等农作物的产量。但是它也可能被用于改造人类的卵细胞、精子和胚胎的基因,父母可以选择婴儿个性、运动能力、外貌等方面的特征,就像定制一台雷克萨斯汽车一样,这将十分可怕。

这一被称为CRISPR-Cas9的技术出现后,三家(生物技术)公司迅速创立,吸引到数亿美元的风投资金,由此开启了分子生物学的一个新时代。

“(这项技术)改变了我们做科学的方式” ,麻省理工学院的生物学家菲利普·夏普(Phillip Sharp)评论道,他是1993年诺贝尔生理学或医学奖得主。

这项基因编辑工具非常强大,对环境和人类将会有巨大的影响,世界各地的科学组织将于下个月(12月)召开一个全球论坛,起草一份“负责任”地使用该技术的指南。

张锋是麻省剑桥博德研究所(Broad Institute)最年轻的实验室主任。博德研究所是一个高水平的基因组学研究中心,隶属于麻省理工学院和哈佛大学。张锋是该机构八位核心成员之一。他的许多博士后和研究生都比他还年长。他总是带着微笑,经常脚步轻快地走进所长埃里·克兰德(Eric Lander)办公室,展示他最新的“炫酷”数据。

在CRISPR技术发展过程中,张锋的贡献究竟有多大还是一场激烈的专利争夺战的焦点,如果张锋和博德研究所胜出,他会成为麻省理工学院最富有的科学家或企业家之一。这是张锋在爱荷华州的童年时期从没有想象过的未来。刚从中国来到美国,他的母亲起初靠干一些粗活,比如在一个汽车旅馆做保洁来养家糊口——尽管她是一位计算机工程师。张锋的父亲是中国某科技大学的一位行政人员,有几年的时间并没有和他们一起在美国生活。

感谢一个最平凡的经历,因为一场电影,张锋的人生从此开始改变。

生命可能被编程

在得梅因,中学的生物课还停留在解剖泡在福尔马林里的青蛙的阶段。而张锋却幸运地参加了一个分子生物学的“周六提高计划”。那里的指导老师很聪明,他们发现,让一群孩子全心投入的一个明智选择就是给他们看电影《侏罗纪公园》。

“我的父母都是搞计算机科学的,所以我对编程一直很感兴趣。”张锋回忆说。这部1993年的电影,讲述了狂妄自大的研究人员将恐龙与青蛙的DNA混合,将已经灭绝的爬行动物带到现实中,“让我明白生物学也可以是一个可编程的系统”。

一颗种子就此在张锋的心里种下。他意识到,一个有机体的遗传指令可以被改写,由此改变它的特性,就像父母编写计算机代码一样。

1995年,张锋得到了第一个对活体生物DNA进行编程的机会,他那时是西奥多·罗斯福高中(Theodore Roosevelt High School)二年级的学生。学校当时有一个“天才学生项目”,负责老师问张锋是否愿意课后去学校附近的卫理公会医院一个基因治疗实验室当志愿者。“我说,这太棒了!” 张锋回忆说。虽然那时他关于现代生物学的知识几乎“为零”,但实验室主任约翰•利维(John Levy)博士并不介意他是个“小白”。

每天下午,利维博士会坐在他的休息室,一边喝茶一边在白板上板书,解释有关分子生物学的一些概念。张锋很快就学会了关键技术,并在他的热身项目中取得成功:使用病毒将水母中的绿色荧光蛋白基因移动到人的黑色素瘤细胞中,而绿色荧光蛋白是可以在黑暗中发出荧光的。

这虽然不是复活恐龙,但张锋已经编辑一个物种的细胞,使其能够表达另外一个物种的基因,细胞中散发出的奇异的绿色荧光就是明证。“它们亮了!”即使在20年后,张锋还记得当时激动的心情。

这一年剩下的时间里,张锋研究荧光蛋白能否保护DNA免受紫外辐射的伤害,这种荧光蛋白能够吸收可能致癌的紫外辐射。他发现荧光蛋白可以做到,这一实验成为张锋参加爱荷华州科学展览的项目,吸引了很多“像我这样的孩子”,张锋回忆道,“我们都是怪才(geeky)”。

高三那年,张锋在利维的指导下使用病毒做了另外一个遗传学项目,这个项目让他于2000年获得英特尔科学天才奖( Intel Science Talent Search )三等奖,并获得5万美元的奖学金。

“这个项目让我滋生了治疗艾滋病的宏大想法。” 张锋说。这不是一个高中学生能够做到的事情,而且一个高中生也没有条件去推进荧光蛋白的工作,试验阻止紫外光能否预防黑色素瘤。但他在这个过程中学习到了宝贵的一课:有趣的科学发现往往得不出什么结果。

在拿到全奖进入哈佛大学后,张锋主修化学和物理学,还在庄小威的实验室进行流感病毒研究。其研究成果在2004年发表在顶级科学期刊,描述了流感病毒是如何进入细胞的。而这项发现的关键点便是张锋最早在爱荷华接触的水母荧光蛋白。

在实验室,张锋就有点像茱莉亚·查德(译者注:Julia Child,美国著名厨师,畅销食谱作家,并主持厨艺电视节目),总能创作出奇妙的东西,但也常常出现把火鸡掉到地板上的实验室版本(译者注:茱莉亚·查德曾在一次电视直播厨艺节目中不慎将一只火鸡掉到地板上)。有一次,做有机化学实验,他忘了把酸加入热反应是一大禁忌,结果“所有东西变成泡沫然后在化学安全柜里炸开”,张锋回忆说。他和实验室的搭档仓皇而逃。

另一件事对张锋有着更为持久的影响。他有一位好友曾患上严重的抑郁症,张锋花了很长时间帮助他,确保他不会自杀。然而,这位朋友深陷抑郁深渊,最后不得不从哈佛大学休学一年。张锋深受触动,并决定献身科学以研究更好的疗法治疗精神疾病。

爱因斯坦以一年内发表五篇划时代的论文闻名于世,而张锋也即将踏上几乎同样的高产之路。2004年6月从哈佛大学毕业后,张锋到斯坦福大学读研究生,加入了正在崛起的年轻的神经生物学教授卡尔·戴瑟罗特(Karl Deisseroth)的实验室。他们两人和另一位研究生爱德·博登(Ed Boyden)共同发明了光遗传学:他们让感光蛋白进入神经元,通过光激活特定的神经回路。张锋的贡献是开发了一套系统,即使用病毒作为载体将外源基因导入神经元,从而让基因表达生成感光蛋白。

2007年,在接受某记者采访前,戴瑟罗特让张锋在实验老鼠的运动皮层神经元导入感光蛋白。果然,光激活了神经元并让老鼠转圈行走(视频链接https://www.youtube.com/watch?v=88TVQZUfYGw)。今天,光遗传学被认为是神经科学领域的一项重大成就,全世界研究人员都使用它来定位多种疾病的神经回路,包括精神分裂症,抑郁症或自闭症。

拿到博士学位以后,张锋“开始思考怎样才能轻松将基因插入到动物细胞中”,和在光遗传学中运用的方法一样,但是适用于任何动物和任何基因。2009年,他拿到了哈佛大学独立研究员(Harvard’s Society of Fellows)职位(译者注:哈佛大学设立的一种类似于博士后但完全独立做科研的职位,每年只招收10个人并资助其3年的研究)。这个声望颇高的职位是为那些“有异乎寻常的独立性和创造性”的人而设立,博德研究所神经生物学家、哈佛大学前教务长史蒂芬·海曼(Steven Hyman)说:“张锋二者兼有”。

但这个职位并不提供实验室,所以张锋恳求借用哈佛资历更老的科学家实验室一隅。他的研究始于当时前沿的基因编辑技术:带有“锌指”结构的蛋白能识别特定的DNA序列并切断它。细胞能天然地修复这样的剪切,而且如果此时有外源DNA被导入细胞,细胞还能并入这段DNA。问题是,锌指“极其难以操作”,张锋说。

科学家在2009年还开发了另一种基因编辑技术,称为TALEs。但是和锌指一样,TALEs也非常难以操作。张锋回忆说,“我教授了学生如何建立TALEs,但他们要三个月才能掌握这一技术”。他作为主要作者发表了一项和TALEs相关研究,他们开创的TALEs技术能自动靶向人和鼠细胞中的特定DNA序列并激活或关闭特定基因。但是他并不满意:“我觉得还有更好的方式来进行基因编辑”,他说。

张锋的独立研究员职位很快就要到期,他需要找一份工作。麻省理工学院麦戈文脑研究所的所长、神经科学家罗伯特·戴西蒙(Robert Desimone)曾听到张锋的导师戴瑟罗特称赞其为“令人震惊的大人物”。对于像科研这样的协作性工作,一篇论文有十几个作者是很常见的。“你总是在想谁做了哪部分”,戴西蒙说。麦戈文研究所问了一圈,最终确定“张锋在光遗传学的科研工作中发挥了关键作用”。戴西蒙又补充说:“在这样一个职业阶段,张峰发表的论文称得上是神经科学史上最强的发表记录”。张锋被麻省理工和博德研究所同时录取。

2011年2月,在博德顾问委员会的一次会议上,一位访问学者报告了他关于细菌基因组里一种被称为CRISPR的免疫系统的研究。“当时我坐在屋子的后面,正有些走神”,张锋回忆说,但是这个奇怪的名字立刻激发了他的好奇心。

“我完全不知道CRISPR是什么,但我用Google对它进行了搜索,实在是非常兴奋。幸运的是,这个领域开始的时间不长,要读的文献并不多。”几天之后,在迈阿密参加一次学术会议时,他大部分时间都待在宾馆阅读关于CRISPR的论文。

他了解到CRISPR全名为“规律成簇的间隔短回文重复序列”,是微生物学家从细菌中发现的。CRISPR在细菌中的作用是抵御病毒入侵。CRISPR系统同时拥有“搜索”和“摧毁”两种机制:使用遗传物质RNA寻找特定序列的DNA,同时使用一种称为Cas9的酶来切开DNA。CRISPR可以抵御侵染乳酸杆菌的病毒,而这种病毒侵染后会使酸奶变味,张锋说,“当时这个领域关注的是使用CRISPR生产更好的酸奶”。

张锋却有着更为宏大的目标。“我们能让它在人类细胞中工作吗?”他发邮件给他的研究生丛乐,“这可能会是个大项目”。

这确实是一个大胆的目标。继续研究TALEs,这是一个更加成熟的技术,当然会更加安全,丛乐后来回忆说,但“我们决定试一下CRISPR,它值得冒险”。

张锋来到博德研究所 KATHERINE TAYLOR/STAT

疯狂工作

回到剑桥以后,丛乐“立刻意识到张锋为何如此激动”。TALEs简直要让他们发疯了,合成一个接一个蛋白需要大量的劳动,而且经常不能靶定他们想要的DNA序列。但是CRISPR使用RNA,而不是蛋白质识别基因组中特定的DNA序列。如果合成蛋白质就像使用积木拼装过山车一样复杂,组建RNA则像用线穿珠子那样容易。

俩人并没有像其他科学家那样先去细菌中研究CRISPR热热身,他们直接跳入到人类和老鼠的细胞,如果CRISPR能够在这些高等动物的细胞中工作,就能立刻证明它的医学价值。在办公室的白板上,张锋列出了每一个他们需要做的实验,并将它们一一分解。

“刚开始只有张锋和我,我们发了疯地拼命工作”,丛乐说。他们用了几个月的时间测试Cas9酶,特别是要监测这些酶是否能够进入人类细胞的细胞核。CRISPR系统起源于细菌,而细菌中并不含有细胞核,所以并不能保证它也能在真核细胞中工作。“我们希望能证明CRISPR比TALEs更好用,这是革命性的,也为基因组编辑提供新的选择。”丛乐说。

他们经常工作到晚上11点或者更晚。张锋要给学生上课,到下午晚些时候才能开始他的实验。他们休息时吃拉面、中餐外卖或者卷饼。只有一次,张锋临时决定参加所住公寓中心的一个派对,并且尝试了人生中的第一口龙舌兰酒(每人只喝了一口,当晚他们又都回到了实验室)。

这两个科学家希望证明至少两件关键的事情:CRISPR能够在老鼠和人的细胞中编辑基因组,被编辑的基因组能够按照他们的想法工作。他们使用绿色荧光蛋白追踪基因,张锋高中时就对荧光蛋白情有独钟;他们使用荧光显微镜和高级照相机研究绿色荧光:细胞里的绿色荧光越少,说明CRIPSR敲除的绿色荧光基因越多。

到2012年的春天,张锋说,这些基础的工作已经完成,他们也有足够的数据来发表文章。但是这只会是一篇普通文章。“我不想只是因为结果已经可以发表就投稿,”他说,“我希望等到我们有重大的进展时再发表文章,而不是只为成为第一。”

“我们以为时间很充裕,”丛乐回忆说,“不知道还有竞争者。”

但竞争确实发生了。2012年6月,瑞典于默奥大学(Umea University)的法埃马纽埃尔·卡彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)和加州大学伯克利分校的詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)领导的研究小组在《科学》杂志上发表文章,报道了在试管中使用CRISPR-Cas9来切割DNA序列,“揭示了使用RNA来编辑基因组的可能性”。

张锋没有觉得他的成果被抢先发表了。他说,很多生化工具在试管中能够工作,但在人的细胞中却不能工作。在卡彭蒂耶和杜德纳的文章发表前,丛乐回忆说,他们就使用了“一个完全独立、不同的方法使用Cas9进行基因组编辑”,这与卡彭蒂耶和杜德纳论文中提出的策略完全不同。“我们在那篇文章发表前已经研究出了这些细节”,丛乐说,张锋在6月之前提交的一份基金申请里也包括了这些细节。

更重要的是,当他们读到竞争对手的论文时,他们发现里面描述的使用CRISPR-Cas9系统的这两种分子的方式与张锋团队设计的方式有“很大不同”,在试管中使用的系统缺乏在活细胞中进行基因组编辑的“关键成分”。

整个夏末,这个团队都在持续加压工作,收集的数据显示他们的系统不仅能够在人类和老鼠的细胞中靶向特定的序列,并且能够同时编辑多个位点。最后的冲刺阶段,张锋为他扩张中的实验室又招募了一些新成员,他的同事形容这就像一个科技初创企业,张锋认识到他做了一个杀手级应用,于是在这个战场投入很多人,犹如将军指挥士兵。“我们”,张锋强调了这个词,“证明我们可以编辑人类基因组”。

他于当年(2012年)10月5号把文章送到了《科学》杂志,2013年1月上旬文章在线发表,同期发表的还有一篇类似的论文,通讯作者是哈佛大学教授乔治·切奇(George Church)。张锋在哈佛大学做研究员时曾在他的实验室工作过。当张锋被问起是否知道以前的导师也参与到CRISPR的竞赛,他说他并不知道。

专利之争

媒体上会有一些对张锋不太好的新闻,他偶尔也会被人在推特上攻击,因为麻省理工学院在他申请CRISPR相关专利时支付了70美元用于加快评审。竞争对手把这描绘为有犯规的嫌疑,因为杜德纳和卡彭蒂耶比张锋提交专利申请早好几个月,但是还不能确认这是否会对对专利决定的结果存在影响。

当时,美国专利局的规定是将专利授予第一个发明或第一个构想出新东西的人。张锋提交了实验室的记录本,以证明他们实验室确实是第一个(想到或发明的),这将比已经发表的结果占更大的比重。如果按照现在的“提交优先”的申请制度,专利可能会授予杜德纳和卡彭蒂耶。但在实际有效的“发明优先”的传统系统下,麻省理工学院2014年4月获得了一个关键的专利,使用CRISPR编辑植物和动物的基因组,张锋被列为发明人之一。

加州大学伯克利分校已经对这个决定提出申诉。该大学认为杜德纳和卡彭蒂耶取得了CRISPR的关键突破,特别是确定了使CRISPR系统工作的三个关键分子,而张锋在动物细胞中的成功只是她们工作的延展。

张锋并不同意这种说法,他说杜德纳和卡彭蒂耶2012年的论文“显示了你可以在试管中对DNA进行剪切”。但如果延展到植物和动物细胞中是“显而易见”的,“为什么我们的论文会被《科学》杂志接受?”张锋问道。他说,他在2011年就有了在动物基因组中使用Cas9,并在人类细胞中使用的想法,他所设计的RNA与杜德纳和卡彭蒂耶描述的并不一样。

“即使一次只能改变一个基因,也足以引发一次革命。”

张锋的突破打开了CRISPR研究的闸门:题目包含CRISPR的科学论文从2012年的90篇增长到今年的741篇(这一数字还在不断增加中)。张锋还使用一个称为Addgene的非盈利机构与全世界的生物学家分享CRISPR的信息。

人们对CRISPR的浓厚兴趣反映出它在基础研究与商业研发领域的惊人力量。然而,几乎没有哪个媒体在报道CRISPR时不会提到“设计婴儿”这样的表述。CRISPR技术几乎可以在任何类型的细胞中使用,包括人类的卵细胞、精子和胚胎。如果有人从诸如“人为编辑的生殖细胞”发育而成,那就意味着携带了基因组2.0版本。而他或她的后代也会如此。这引发公众对基因编辑的热情高涨,外界纷纷揣测CRISPR是否能够加强个性、认知、行为以及生理等方面的特征。

今年4月,中国的科学家报道了使用CRISPR编辑体外受精中不能存活的人类胚胎基因组,引发了一场轰动。美国国家科学院下个月将会举行一场关于基因组编辑的峰会,讨论该技术的前景、风险以及监管的必要。

10月,张锋向美国国家科学院报告了他的工作,强调他的实验室以及他参与建立的公司Editas Medicine正在研发基于CRISPR的治疗方法不会针对生殖细胞,而是用于其它细胞,比如编辑血液细胞来治疗镰状细胞贫血。他说,即使一次只能改变一个基因,也足以引发一次革命。

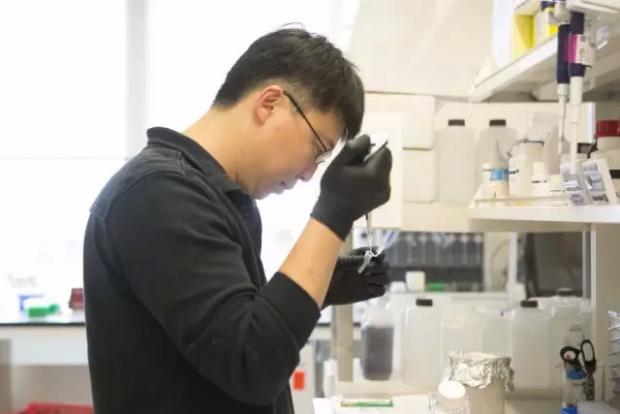

张锋在实验室做DNA和RNA的实验 KATHERINE TAYLOR/STAT

“他的实验室跑得更快”

张锋最为突出的是他的工作效率。自2013年发表具有突破性的CRISPR论文,他已经发表了38篇论文。他的实验室一直到深夜都很热闹,张锋经常和比他更年轻的同事们一起欢快地使用移液器做实验。“他和家人吃过晚饭就会回到实验室”,他的妻子,还在学步的女儿以及他的父母挤在距离博德研究所1英里左右的一个公寓里,“因为他通常等不到第二天早上看实验结果。”张锋的博士后纳奥米·哈比卜(Naomi Habib)说道,“他以身作则,不会去计算你在实验室的时间,但他用自己的热情感染我们。”

当哈比卜告诉张锋她要生第二个孩子时——很多实验室的老板在遇到这种情况时,不管是男性还是女性,都会言辞不善,甚至发怒——而张锋则安排了一位技术员来加快她实验的进度,并在她不在的时候继续实验。

他将功劳归于其他科学家,即使是实验室最底层的人员。2014年,张锋和同事编辑了一种新的CRISPR相关蛋白系统,他将其命名为SAM——表面上是“协同激活介质(synergistic activation mediators)”的首字母缩写,其实是做这个工作的三个学生的名字首字母的缩写。“我们需要起一个奇特的名字取悦审稿人”,张锋说,“但其实SAM是为他们起的名字。”

他有一种不可思议的能力,能够洞见一个想法的潜力,就像他第一次听说CRISPR那样。5月,一位科学家参加博德研究所的一个基因组编辑会议,提到一些细菌可能使用Cas9以外的一些酶来切割DNA。随后,张锋随意走到他的一个研究生贝恩德·蔡彻(Bernd Zetsche)旁边问:“你忙吗?” 蔡彻嗯嗯啊啊了一阵,显然他手上有一个正在进行的项目,不过张锋将蔡彻的方向改到他最新的头脑风暴上来。

到了9月,他们就发表了一篇论文,描述了一个新的分子剪刀家族,可以用来编辑人类和其它物种的基因组。“不知怎么的”,蔡彻说道,直到现在他还没从这种难以置信的快速转换中回过神来,“这个实验室的一切都跑得更快。”

虽然张锋以CRISPR闻名,但他认为这仅仅是他实现真正目标的一个手段,他希望使用遗传学理解并最终治愈精神疾病。他的实验室有一半人员集中在脑科学研究。张锋说,自闭症、抑郁症、精神分裂和其它严重的精神疾病取得真正的进展,这是驱动他向前的动力。他说,这些疾病带走的一切,包括感受欢乐的能力、进行有意义的社会交流的能力,进行清晰、有深度的思考的能力,是“作为一个人非常必要的一部分”。

在最近一次组会上,哈比卜向三十多个人展示了她的实验结果,她的PPT显示数千个基因在哪些神经细胞中处于活跃状态。张锋并没有主导这次讨论,但他强调确保他们发现的重要性被公众认知。

“图1的冲击力还不够,”他说,“如果图1能够告诉大家,’我们能做这些,它很重要’,这会非常好。”想象你的听众是“一个高中生物课堂上的学生而不是你的同行”,他建议道。

如果世界还不知道你做出了突破性的成果,他告诉他的同事,那实际上你并没有达到你的目标。

英文原文标题为“Meet one of the world's most groundbreaking scientists. He is 34",发表于STAT。STAT是一家专注于健康和医学前沿报道的媒体,《知识分子》获STAT独家授权翻译该文并刊发,如需转载,请联系《知识分子》编辑部。

《知识分子》是由饶毅、鲁白、谢宇三位学者创办的移动新媒体平台,致力于关注科学、人文、思想

|

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号