全部文章

如何“安顿”绩效管理的逻辑框架?

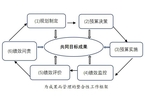

以现状言之,最重要和最紧迫的改革命题,莫过于安顿绩效管理的逻辑框架。完整的绩效导向应涵盖结果导向、规划导向和预算整合,融合于被精心设计和有效实施的规划结构

2025年08月26日 14:49

税制评价的“铁三角”框架

作为公共决策的产物,税制改革成功的关键在于确立并恪守无谓损失控制、信息约束优化及税收原则遵循三大基准,而非简单追求预设目标

2025年05月09日 12:29

健全预算制度的三组规则

现行预算制度的决策限定功能薄弱,亟需深度改革,可概括为三个关键命题:健全环境性规则、健全财政约束规则、健全程序性规则

2025年02月24日 15:38

王雍君:进一步深化预算制度改革的方向与重点

碎片化的预算体制机制和由其导致的财力过度分散问题,依然是制约治理能力与绩效的核心瓶颈;各级政府和预算单位依然采用相对过时的基数法制定预算,真正“被预算”的资金不足总额的10%,甚至不足5%,脱节问题随之而来

2024年12月17日 13:13

从“3+1”框架看新消费税改革

“3+1”即正和游戏、地方财政自主性、共同市场的税收条件,外加简易登记制度,分别表明新消费税改革满足“好的”政府间税收划分的核心标准,以及新改革能够以合理的信息成本实现有效运作

2024年08月23日 13:37

政府成本绩效分析如何避免沦为“纸面作业”

把紧扣投入—产出—成果链作为一项强制要求,逐步实现全国范围内的标准化和通用化,可使偏离正轨的风险降至最低

2024年08月12日 15:12

政府债务治理:从宏观调控体系到资产监控体系

当下债务财政之所以成为一个严峻的治理难题,根本原因在于管理框架过于依靠宏观调控体系,同等重要的、基于社会互惠的资产监控体系相当薄弱,难以有效发挥作用

2024年05月31日 08:49

王雍君:我们需要怎样的税收改革观

中国亟需建构系统的、可以兼容目标与正义取向的税收改革观,并确保目标取向服从于正义原则取向。此举可望大大提高税收改革的成功概率

2023年11月28日 15:32

王雍君:债务问题的“雷霆三问”

就对中国债务问题的当下和未来关注而言,与其把注意力集中在“规模”和“需要”上,不如转向“底层逻辑”和支持底层逻辑的强式债务问责制

2023年11月22日 10:42

王雍君:财政理论建构如何“顶天”又“立地”

在真实世界里面,支出设计是一个复杂的社会系统工程,这个层面的理论话语不明,拿钱与花钱能不能转换为充分的服务,就没有合理保证

2023年09月28日 15:15

王雍君:全面深化政府债务问责制改革

应把尊重与保护债权人、当前纳税人、未来纳税人和社会利益作为核心诉求,全面深化债务问责制改革

2023年09月01日 16:09

王雍君:当前绩效运动缺失底层逻辑支撑

复杂的绩效管理系统的底层逻辑实际上非常简单——为产出而预算、为成果而管理,前提是产出与成果充分反映纳税人关切的目标与利益。就驱动绩效和消除形式主义而言,没有什么比回归底层逻辑更好的选项了

2023年08月25日 16:55

王雍君:基于蛋糕做大的税收合理化如何实现

税收决策应致力于促进二元效率,一方面致力于促进物本效率以促进财富富足,另一方面致力于促进人本效率以促进能力富足

2023年08月10日 15:16

王雍君:不能罔顾底层逻辑空谈发债空间

发债空间可以很大、也可以很小,这取决于对底层逻辑和现状的认知,才能说清发债空间和债务政策调整优化问题

2023年07月21日 10:49

改善财政绩效评价质量与结果应用,路在何方?

评价结果的应用应被视为绩效信息的使用问题,即在何处使用和如何使用的问题,其意义与价值显著地高于绩效评价本身

2022年10月08日 15:22

王雍君:提高地方财政治理能力,改革预算程序既重要又紧迫

提高地方财政治理能力的关键,在于基于法定授权、受托责任、透明度、预见性和参与等五项良治基本原则,系统强化与改善现行预算程序,提高预算准备、审批、执行和评审的质量与有效性

2022年07月29日 15:17

跨越统一大市场建设的三道财税门槛

统一大市场的合理概念应界定为满足最优竞争条件的大市场,而区际税负均衡、公共服务均等化和区际外溢内部化正是其中的三个关键方面

2022年05月31日 09:50

提升财政预算的绩效目标和指标质量

在保证数据与信息质量的前提下,绩效目标与指标质量取决于解释力。只有在“解释力比绩效指标本身重要得多”成为普遍共识的体制环境中,提升绩效目标与指标质量的相关努力才有实质意

2022年04月26日 13:05

王雍君:对外开放如何促进中国财税体制改革

对外开放对中国财税制度产生了广泛而深远的影响。对外开放的综合影响大幅提高了中国财税制度的国际接轨程度。实践证明,关起门来建设财税制度既不必要也不可行,应始终坚持公共财政的治理职能,继续将税制、预算和财政体制作为财政改革的重点

2022年03月03日 09:40

数字经济税收治理:辖区规则、财政自立与均等化

由目的地或贡献地规则界定的合理纳税地点,应被视为良好的财政体制设计的内在组成部分;而良好的财政体制确保纵向财政控制不会妨碍或弱化地方财政自立性,因而可以有效约束与引导各级政府履行包括财政均等化在内的各项职责

2022年01月20日 12:18

加载更多

君说财经

王雍君:中央财经大学教授、博士生导师,政府预算研究中心主任。中国财政学会理事,中国财政学会外国财政理事,北京市财政学会理事。北京市党外高级知识分子联谊会理事。 2004年入选中央财经大学首批跨世纪优秀人才。自2008年起享受国务院特殊贡献专家津贴。2013年获聘国家审计署特约审计员和国家审计指南专家委员会委员。同年获聘国家开发银行高级财务评审专家。1995至1999年借调财政部地方预算司工作。2011年至2013年受聘财政部国际司国际金融机构在华贷款项目绩效评价专家组组长。

专栏最新文章

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号